EliseuVisconti

...Pablo

Picasso, Salvador Dalí, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt ou

Claude Monet, lembre-se de qualquer pintor famoso e provavelmente você pensará em suas obras mais conhecidas ou como elas teriam

influenciado a época em que o artista viveu. Foi por isso que o Metropolitan

Museum of Art, de Nova York disponibilizou 375 livros sobre arte, incluindo

estudos críticos e grandes bibliografias, para download gratuito. As obras

foram publicadas entre 1964 e 2012 e cobrem todo o período da história da arte.

Para facilitar, o MET consegue categorizar a sua busca por titulo, autor,

palavra-chave, tipo de publicação, tema e até formato. Aproveite e faça o

download do seu artista favorito enquanto dá tempo. Link: http://goo.gl/yVKtPW

Carlos Sepúlveda

Certa feita, indagado por que

seu romance era tão difícil de ler, Guimarães Rosa respondeu que apenas chamava

as coisas pelo nome.

De outra

vez, questionado acerca da mesma dificuldade de leitura, Rosa argumentou que

seu romance não era para ser lido, mas sim para ser declamado, como um epos

grego.

Nestas duas

anedotas, já parte do folclore sobre um autor que Carlos Drummond de Andrade

certa vez perguntou se existia de se pegar, pode se esconder uma face

importante da explicação deste extraordinário romance, um dos livros mais belos

jamais escritos na língua de Camões.

Se prestarmos

um pouco mais de atenção ao que foi dito, vamos notar que, de um lado, existe a

nomeação que é, afinal de contas, por onde se conduz toda e qualquer arte de

contar, uma vez que narrar, contar, ficcionar constituem um artifício de

realidade, um fingimento, um fazer de contas. É a nomeação que nos conduz como

leitores, no sentido de levar para o outro lado, para além dos vínculos do

cotidiano, da finitude burocrática de nosso horizonte corriqueiro e imediato.

Afinal, o leitor só existe porque o real é pouco e pobre, em face da

facticidade obrigatória do viver.

Assim,

chamar as coisas pelo nome é uma forma de possuí-las, é reintegrá-las em outro

universo de significação, fazendo nascer outros vínculos, surpreendentes e

inovadores, desterritorializando-nos ao apelo comum do mundo e das coisas, das

palavras e as coisas.

Nomear é

instaurar mundos. É o poder babélico do mundo a ser desmoronado ou o poder do

clarão de pentecostes para um mundo a ser fundado. Os limites do mundo são

os limites de minha linguagem, recitaria o inexplicável Ludwig

Wittigenstein.

Esta é,

talvez, a grandeza primeira e imediatamente compreensível nesta obra magistral.

Retornarei a este ponto mais adiante.

A segunda

réplica aponta para a oralidade.

Ao

reivindicar o aspecto declamatório de seu discurso, GR busca recuperar a

discursividade, no sentido de aproximar o mundo narrado de uma fala do outro

para o outro da fala. Com isto, desfazer o nó logocêntrico que manteve cativo

um número considerável de narradores, sobretudo durante o período romântico,

que se caracterizou pela formação das grandes narrativas.

Com isto

quero dizer que Guimarães Rosa parte da ruptura moderna em torno a todo saber

teórico, isto é, o saber presidido por uma relação de identidades entre a

tradição e a autoridade que são as formas clássicas de transmissão do saber. O

acento na oralidade significa a opção pelo pragmatismo, pelo senso-comum, a meu

juízo o elemento fundamental, a base mesma do argumento desta estória

monumental. Voltarei a este ponto mais adiante e com mais detalhes.

Por

enquanto, vale lembrar o modo como o autor introduz seu enredo.

Na cena

comunicativa de Grande Sertão: veredas, estabelece-se a figura de dois

personagens apenas: Riobaldo e seu ouvinte ilustre, um doutor da grande cidade

que passou, acidentalmente, pela propriedade do jagunço aposentado e lá

permaneceu por três dias. Assim, simples e direto, sem grandes rodeios, o que

há é uma prosa mineira, em busca de um consenso em que nenhum dos dois

interlocutores dispõem do monopólio da verdade, por isso mesmo trata-se de um

espaço de convivência radicalmente aberto, livre, emancipatório.

Mas, qual o

tema da conversação? Nada menos do que a travessia, isto é, o nonada da vida, a

vida nonada, este intrigante e indecifrável estar-no-mundo.

Pretendo

com estas observações preliminares estabelecer meu modo de compreensão desta

obra ímpar em nossa literatura, deste texto surpreendente, esperando desta

generosa audiência que lhe faça justiça com uma visita ou uma re-visita. Não

creio que um brasileiro que se suponha culto, no sentido acadêmico da palavra,

possa dispensar esta leitura.

Resumindo,

pois, minha hipótese de trabalho: admito três aspectos estruturais, de início:

a) nomeação, isto é, os vínculos

estabelecidos entre o nome e a coisa, no romance, como uma espécie de função

encantatória da linguagem e que promove uma espetacular ruptura nos clássicos

modelos de verossimilhança. É o que acontece sob a rubrica do maravilhoso e do

fantástico na palavra SERTÃO. Nada do que o narrador conta existe antes ou

depois do ato de nomear. Tudo só existe enquanto na emergência do que está

dito, no exato momento em que escutamos, como um acontecimento fundador. O

resto é silêncio, ou melhor: o resto é nonada.

b)A oralidade, isto é, o revolucionário

estatuto do narrador-Riobaldo, abrindo um abismo entre o narrar enquanto saber

centrado e concentracionário e o narrar-com, verdade que se constrói ao lado

de, sem exclusões. Narrar como se vida fosse, mas vida enquanto totalidade do

vivido, incluindo os interditos, a falta, os fracassos, porque, como na palavra

poética de Cecília Meirelles, a vida só é possível reinventada.

Diadorim, Dia-dorim, é a metáfora deste transitar transgressor.

c) O senso-comum, isto é, a mathesis ou, se

preferirmos, a matéria mesma que faz deste romance um dos mais competentes

acervos da sabedoria do jagunço ( quer dizer:do simples) que nos conduz a uma

dimensão transcendental, para além de todo particularismo, abrindo uma nova

percepção do regionalismo. É esse verdadeiro tratado universal do senso-comum

que nos possibilita recolher, neste particularismo ontológico, a dimensão do

eterno, do tesouro comum da humanidade. É por este caminho que nosso Guimarães

Rosa é um iluminista radical, sobretudo no sentido da liberdade. É também por

este trajeto que sua narrativa é moderna, no sentido de recolher o eterno

daquilo que é efêmero, transitório, cotidiano. É aí, na transcendência do

familiar que o senso-comum se constitui em discurso literário.

Espero,

pois, conduzindo estes três aspectos em permanente diálogo, complexo como

convém a uma obra desta importância, chegar a uma interpretação crítica deste

romance excepcional em nossa produção contemporânea.

Nas edições

de Grande sertão:veredas pela editora José Olímpio, há um apêndice em

que se reproduz a nota escrita pelo autor e na qual se lê o seguinte:

Aos

leitores, e aos que escreverem sobre este livro, pode-se não revelar a

seqüência de seu enredo, a fim de não privarem os demais do prazer da

descoberta de Grande sertão: veredas.

Peço

licença, pois, ao velho e querido e encantado Rosa para não obedecer o seu

pedido, uma vez que seria impossível falar desse romance na suposição de que

todos tivessem lido. Não parto desta hipótese.

É

necessário, portanto, adiantar alguns aspectos e revelar o enredo, para que se

possam entender as considerações que se seguem.

Trata-se,

na verdade, de uma estória até certo ponto, singela, muito simples em sua

superfície, como aliás são todas as estórias complexas e geniais. A

complexidade, porém, se desvenda à medida em que o enredo vai-se desdobrando

enquanto cifra da memória do narrador-personagem.

Riobaldo

Tatarana, o Reinaldo, o Urutu Branco, é um jagunço em retiro na sua

propriedade. Velho em busca da sabedoria, espelhada no compadre Quelemém, ele é

um depósito inesgotável de memórias e de reflexões luminosas sobre a

existência, sobre a vida e sobre a morte, sobre as coisas, o estar-no-mundo.

Com seu compadre, Quelemém, kardecista, trava longas discussões sobre a

transcendência, sobre os mistérios de viver e morrer, Deus e o diabo.

Este velho

jagunço em preparação para a morte recebe, por três dias e três noites, a

visita de um homem da cidade, isto é, de um citadino, supostamente cosmopolita

e culto, no sentido elitista do termo, um doutor, que se dispõe, aparentemente com

boa vontade, a ouvi-lo. Não há, em nenhum momento da narrativa, a fala

explícita desse ouvinte, apenas, no discurso de Riobaldo ou através dele, é que

se supõe a fala do outro.

De um ponto

de vista estrutural, trata-se de um deslocamento da grafocracia para a escuta,

a oralidade, pois é um longo monólogo em que o narrador e seu ouvinte

atravessam, pelo viés da memória do primeiro, as trilhas e veredas imaginárias

do Grande Sertão.

Vamos nós

também, intrusos nesta prosa, com um terceiro ouvido, seus leitores, a partir

da primeira palavra dessa grande fala ( nonada) viajando juntos, como

ouvintes do ouvinte, intrusos, como dissemos, onde não fomos chamados, que

ouvimos atrás da porta uma conversa de dois.

Mas o que

nos seduz nesta interminável conversação e que nos leva a querer saber qual seu

desenrolar – o seu novelo – são os conflitos entre a vida vivida pelo narrador

e sua interpretação depois do vivido: isto é, a essência mesma daquilo que o

narrar é, o porquê precisamos contar, da originalidade de todo ato de

ficcionar: o verossímil.

Para dar

sustentação a este jogo, Guimarães Rosa, com sua diabólica sensibilidade e

sutileza, introduz Diadorim, certamente ao lado de Capitu os dois

mais intrigantes enigmas de nossa literatura romanesca, ambas emulações de uma

fina ambigüidade.

Pois bem, é

isto e nada mais. Acontece porém que esta aparente redução acaba se

desenrolando ao longo de 500 páginas, num jogo de extraordinária humildade, de

sedução, encantamento e lucidez, porque narrar é também um certo sabor de

saber.

Haja leitor

para tanta obra prima!

Cumpre-se

aqui o preceito da poética de Aristóteles segundo a qual a verdade poética é

superior – enquanto dizer essencial – à verdade histórica. Acho mesmo que não

exagero se disser que Grande Sertão:Veredas é, de certo modo, um elogio

da verdade poética, como o elogio da loucura de Erasmo também o é. Um elogio da

inesgotável possibilidade de falar o homem naquilo que ele tem de universal,

transcendente e, sobretudo, provisório.

É este

aspecto que gostaria de enfatizar neste momento.

Não

pretendo dizer com isto que a verdade poética e a verdade histórica sejam

territórios autônomos e que se podem estabelecer hierarquias imperiais entre

uma coisa e outra, não se trata disto. Pretendo que haja uma verdade

essencialmente vivida pelo homem, como experiência única, para além de todo

particularismo, de toda convenção e que vale para além de sua precária

temporalidade e finitude e que isto não anula o fato de que viver é

circunstância, que o sujeito é sempre situado. O que imagino, e que Grande

Sertão:Veredas me permite fazer entender, é que na condição de ser

histórico e situado, falado em suas inscrições na sociedade, na história, no

desejo, Riobaldo é a metáfora do homem onde há este mistério, com o qual está

condenado a viver: a vontade de transcendência, de ir-além e para além do Bem e

do Mal. Só o homem pode viver a experiência da verdade como revelação. Ao

contrário dos outros animais que se ocupam das coisas, o homem se pré-ocupa com

as coisas.

Podemos

talvez chamar a isto liberdade, no sentido sartriano do termo, na ânsia

de tornar-se livre, autônomo, face-a-face com seu advento. Portanto, estou

falando de uma antropologia metafísica mas também de uma ontologia fundamental

e enquanto achamos que esta possibilidade existe, acontecemos humanos,

repetindo as palavras do Professor Manuel Antonio de Castro em suas análises

heideggerianas desse romance.

Mas humano

é uma coisa que somos ou em que nos tornamos? É uma construção, uma

determinação, uma invenção?

Eis o

mistério de todo Saber, pois só nos reconhecemos humanos porque incompletos na

busca dessa comunhão essencial: o Ser é transitório, transitivo e travessia.

Voltemos

agora ao primeiro aspecto que mencionei nesta conferência: a nomeação.

O romance é

um poema, no sentido de que se move no reino das metáforas e das palavras que

precisam ser deslocadas de seu acervo semântico habitual e condicionado.

Justifica aquela assertiva de Fernando Pessoa quando diz que em prosa é

difícil de se outrar. Trata-se pois de um exemplo perfeito do que, no seu

clássico ensaio, Roman Jakobson denomina função poética da linguagem.

Diadorim é

um duplo, uma travessia, uma revelação feita a Riobaldo na outra margem do rio

e que vai fasciná-lo a vida inteira com seu misterioso poder de sedução. A ele

e a nós, leitores enveredados, surpreendidos que somos por aquilo para que o

autor pediu silêncio.

Lembro que

o primeiro encontro de Riobaldo e Diadorim acontece justamente nas margens do

rio, na terceira margem do rio.

Diadorim é

uma mulher, chama-se Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins, que nasceu

para guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor.Diadorim

vai seguir o pai e depois vingar-lhe a morte. Transveste-se de homem e vive,

com Riobaldo, todas a dimensões de um amor ambíguo, no possível impossível do

desejo não realizado, enquanto peleja a vingança, por Joca Ramiro.

É neste

conflito que o autor joga toda a essencialização e todo o engenho de seu narrar

intertextual, tanto que, se este aspecto fosse eventualmente excluído da

narrativa, simplesmente não haveria narrativa a se cumprir, como obra de arte

superior e incomparável, como é superior, este texto magistral. Por que é lá,

no fundamento desta ambigüidade, no lugar desse desejo, que se realiza a força

do não dito, que se desvela, no fim, no dizer fundamental:

Sendo isto.

Ao dôido, doideras digo. Mas o senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como

papel, o senhor me ouve, pensa e repensa, e rediz, então me ajuda. Assim, é

como conto. Antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais

pertença. Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão!

Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas

veredas, veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção. (79)

Este outro

para quem Riobaldo conta suas aventuras no Grande Sertão e de quem se espera

alguma decifração é parte do enigma. Não pode ser descartado mas também não

dispõe de razão suficiente para mergulhar no enigma do mundo do Ser do Sertão.

Sua razão é desse mundo e a razão de Riobaldo não está nas coisas, mas no que

se esconde por detrás delas, ele quer o avesso, a sobrecoisa, porque o outro

não se deixa eliminar, subsiste, persiste; é o osso duro de roer, lá onde a

razão perde os dentes ( Antonio Machado)

Falo por

palavras tortas. Conto minha vida, que não entendi. O senhor é homem muito

ladino, de instruída sensatez. Mas não se avexe, não queira chuva em mês de

agosto. Já conto, já venho – falar no assunto que o senhor está de mim esperando.

E escute. (370)

Voltemos

agora ao primeiro aspecto do que lhes falei em minha interpretação: a nomeação.

O romance é

um poema, no sentido de que se move no reino das palavras que precisam ser

deslocadas de seu acervo semântico habitual. Trata-se, pois, do que no seu já

clássico ensaio Roman Jakobson denomina função poética da linguagem.

A função

poética projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de

combinação

Isto

significa, em última análise, uma desautomatização do signo, isto é, uma

relação diferente entre o liame significado-significante, abolindo os

referentes condicionados na e pela experiência do cotidiano e, mais ainda, a

autonomia do dizer que não tem mais a obrigação de restringir-se aos

referenciais imediatamente reconhecíveis. Ao contrário, o privilégio na

equivalência da combinação ( sintagmas) sobre a seleção ( paradigmas) liberta o

sentido e desobriga a lógica deste mesmo sentido, por isso a alogicidade é uma

das marcas mais importantes do lirismo.

Assim é que

no dizer poético reside a possibilidade de recolher a experiência do

fundamento, aquilo em que nos tornamos enquanto ser-aí e que só a linguagem

pode revelar, porque somente ela, a linguagem, sabe mais do que nós.

A nomeação

poética é como fundar outro idioma dentro de nossa própria língua, por isso

existe a língua portuguesa, sistema lingüístico comum aos falantes, e a língua

de Guimarães Rosa. Daí que ler Rosa é como exercitar uma tradução.

O que

pretendeu o autor com esta nomeação fundamental? Que vínculos se estabeleceram

a partir das novas possibilidades de significação entre o nome e a coisa,

experiência historicizada pela geração de 1945? Que leitura foi esta que

os modernismos de 22 e 30 fizeram e que levou muitos críticos, como José

Guilherme Merquior, a chamar a geração de 45 de falência da poesia ou uma

geração enganada e enganosa?

Estou, é

claro, levantando alguns problemas que este romance suscitou quando de sua

publicação em maio de 1956.

Sobre este

último aspecto, é preciso que se esclareça o fato de que a palavra poética,

conduzida como um retorno a uma certa sofisticação, não estava de todo ausente

do programa modernista. O que houve foi um certo exagero nas posições radicais

da geração combativa de 22 e que se expandiram, especialmente no sentido de uma

aproximação com o discurso cotidiano, na língua coloquial. Deste último

aspecto, Guimarães Rosa utilizou-se plenamente: GS:V é pura oralidade.

Não que o coloquialismo

seja um dialeto menos ou mais poético, não é esta a questão. Mas é que há

sempre o risco de, sob a rubrica do coloquial, cair-se na banalização pura e

simples do discurso de comunicação de massa e com isto perder-se o vigor

essencial da nomeação poética que é, sobretudo, uma busca do sentido

mais profundo ( puro) para as palavras da tribo, portanto menos visíveis nas

falas habituais. O que não quer dizer que não se possa, a partir destes

dialéticos, encontrar o fundamento do dizer essencial. Mas aí é outra coisa…

Guimarães

Rosa fez algo de genial neste romance. Tomando o coloquialismo do jagunço, sua

fala social e sertaneja, por ele recriada, conseguiu um tal nível de

expressividade poética que a conduziu até ao lugar privilegiado da verdade por

excelência, isto é, criou um novo idioma, que é uma forma de verossimilhança

radical, no sentido de que, quem cria linguagens, produz mundos. Do mesmo modo,

por exemplo, Cervantes fez com o espanhol pouco refinado que usou, no século

XVII; que Kafka fez com o alemão de Praga, enquanto língua menor, no dizer de

Deleuze e Guattari.

Depois

deste romance, podemos dizer que há uma língua portuguesa, que é uma coisa, e a

língua portuguesa de Guimarães Rosa, que é outra, sem deixar de ser a mesma.

Pois é este

novo liame entre o nome e a coisa a mais radical possibilidade de dizer a

diferença, de transformar o silêncio em expressão poética, num trabalho de

Sísifo capaz de tornar dizível o indizível.

É neste

sentido que a obra de GS, à semelhança dos grandes gênios da literatura é uma

metaliteratura.

Eis aonde a

nomeação nos conduz.

Complementarmente

a esta característica, segue-se a oralidade.

O narrador

supõe um ouvinte ilustrado para o qual conta sua vida, como Scherezade conta

suas estórias para um Califa entediado e predestinado. Esta figuração é

propriamente um epos, uma épica, conduzindo, pois, à estrutura do épico.

Se

buscarmos com cuidado, vamos notar que lá estão as marcas clássicas de um

discurso épico: o narrador, o desenrolar progressivo da matéria narrada, a

autonomia das partes, a articulação entre o real e o maravilhoso, o plano

histórico confluindo com o mítico, as intertextualidades, etc…

Quem

pretender pesquisar nesta linha, como fazem alguns pesquisadores brasileiros,

com notável competência, terá aí material para muito trabalho.

Do ponto de

vista que escolhi, no entanto, imagino articular esta oralidade mais no sentido

de um diálogo intertextual com os narradores modernos ( e eventualmente

pós-modernos), em especial aqueles narradores que se descentram de suas

certezas e narram, como no caso de Machado de Assis, seus fracassos também,

isto é, narram suas trajetórias. Porque a vida é trajetória e nela cabem todos

os eventos que nos afetam.

É aí que a

condição épica clássica se despe de suas marcas genéricas, fato que o professor

Anazildo Vasconcellos da Silva analisa muito bem em seus textos sobre o modelo

épico moderno.

Seguindo

seu ponto de vista, com o qual concordo inteiramente, o narrador épico moderno

( no caso, Riobaldo) não pode narrar senão suas perdas, até porque a imagem do

mundo que ele elabora se perde na impossibilidade de confrontá-la com a ordem

do real, em razão do caráter fragmentário imprimido pela técnica moderna ao

mundo familiar. É a dissolução do mundo contemporâneo que Weber denominou Entzauberung,

algo como desencantamento.

Este

descentramento encontra uma espécie de apoio tático no ouvinte, para quem

Riobaldo desenrola sua vida. É neste contar, miudamente, que ele pode – como

Brás Cubas, Bentinho, Aires, em Machado de Assis – recompor seu viver,

semelhantemente ao que sucede na metáfora das Mil e uma noites, onde

Scherezade encontra no narrar a possibilidade de não ser morta pela Califa de

Bagdá. Ela se salvou porque sabia contar estórias. Riobaldo quer atravessar seu

rio-baldo, onde a água se torna rasa e ele pode fazer sua travessia, ou melhor,

sua baldeação.

Cumpre-se

então a identidade entre o narrar e o viver. A oralidade é seu ritual, seu

gesto, sua instituição.

Neste jogo

entre dizer e escutar, mil segredos se confundem até que o narrador se recolha

no humano, seu enigma e desafio, dolorosamente marcado em sua alma com o ferro

e o fogo de uma perda irreparável.

Cerro. O

senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Para velhice vou,

com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpro. O Rio de São Francisco – que de tão

grande se comparece – parece um pau grosso, em pé, enorme… Amável o senhor me

ouviu, minha idéia confirmou: que Diabo não existe. Pois não? O senhor é um

homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo não há! É o que

digo, se for… Existe é homem humano. Travessia.

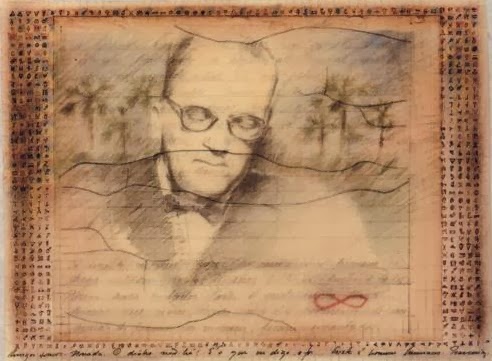

∞ (460)

O infinito

que encerra a grafia do texto é o símbolo matemático remetendo a um tempo

mágico e circular, ao Mistério do nada. Não exatamente o infinito, porque já

seria um lugar determinado, mas ao não-finito, ao indeterminado do que

não tem fim. A temporalidade negada pelo signo é, antes de tudo, negada

enquanto linearidade, racionalidade previsível.

Nosso

terceiro e último ponto é o que se refere à mathesis, isto é, à matéria

mesma com que o autor elabora sua poiesis e sua semeiosis. Mais

explicitamente: uma narrativa – qualquer narrativa – é uma re-elaboração do

material disponível, por meio da verossimilhança que, por sua vez, articula,

invariavelmente, quatro elementos- a retórica, a sociedade, o estilo e a

representação.

Estes

elementos transitam como linguagem que nos conduz, nos remete, para o outro

lado – a metáfora – em que se transmigra toda e qualquer estória.

Assim,

pois, Guimarães Rosa utiliza, como elemento funcional de seu romance, o senso-comum,

isto é, o acervo de um saber original, e originário, simplesmente, no que é

imediato. Esta aparente pobreza é, na realidade, o maior tesouro desta

extraordinária obra de arte.

Gostaria de

enfatizar este ponto.

Trata-se de

um tema caro ao cristianismo, portanto, à herança do saber ocidental, a partir

dos Gregos. Trata-se de ver, na indigência e na simplicidade do mundo em redor,

no despojamento, na kenosis paulina, a possibilidade de um encontro com o Ser,

com a iluminação, com a verdade revelada, sem a autoridade do adequatio res

ad intelectum, porque significa superar todo saber codificado,

institucionalizado, transformado em disciplina e em poderes, portanto um saber

organizado e patrimonializado que se encolhe e se perde na impossibilidade de

falar o que é humano, porque confinado nos limites de uma lógica formal.

Trata-se do

encontro da coisidade das coisas, aritotelicamente proposto e que parte do

progressivo despojamento do que está demais, dos excessos, da hybris,

para encontrar a substantia do essencial. Alguém já se perguntou porque

os grandes iluminados da humanidade, esses homens superiores, sempre nascem na

pobreza, no despojamento?

Heidegger

no seu Sobre o humanismo, em competente tradução de Emanuel Carneiro

Leão, copila o seguinte encantamento:

De

Heráclito se contam umas palavras, ditas por ele a um grupo de estranhos que

desejavam visitá-lo. Ao aproximarem-se, viram-no aquecendo-se junto ao forno.

Detiveram-se surpresos, sobretudo porque Heráclito ainda os encorajou – a eles

que hesitavam - fazendo-os entrar com as palavras: pois também aqui deuses

estão presentes. ( 86)